渓流釣りは敷居が高いイメージがありますが

管理釣り場で練習すれば確実に釣れるようになりますよ!

テンカラ入門第1回目は道具について解説します。

釣りの経験がゼロの方にも分かりやすいようになるべく専門用語を使わず書きました。

今回の記事を読めば、ざっくりですがテンカラで必要な道具が学べるはずです。

ライン(釣り糸)

テンカラはラインの種類によって釣り味が変わってきます。

ラインと竿の相性は重要ですからね。

ラインの特徴を知っておけば竿選びも絞り込みやすくなります。

レベルラインとテーパーライン

ラインには主にレベルラインとテーパーラインがあります。

現在ではフロロカーボンという素材のレベルラインが主流になっています。

ラインの見やすさも大事で蛍光オレンジや蛍光イエローなど視認性の良いものを選びましょう!

レベルライン

レベルラインのレベルは同じ太さという意味で、簡単に言うとプラスチックで出来たような糸です。

主に3号〜4号を使います。釣り糸は号数が大きくなるほど太くなります。

まずは4号から始めてみて慣れたら3.5号にしてみましょう!

- コスパがいい

- 毛バリを自然に流しやすい

- 長さ調節が自在

- 癖がつきやすい

- 柔らかい竿と相性◎

レベルラインは50m巻で売られている事が多いですが、耐久性があるので1シーズン使えます。

テーパーラインに比べて軽いので振り込みには練習が必要ですが、自然に毛バリを流しやすいです。

また、好きな長さに切ったり継ぎ足しできるので渓流の規模を見て長さ調節ができます。

レベルラインは材質的に巻きクセがつきやすいので必ず伸ばしてクセをとってから使いましょう!

テーパーライン

テーパーラインは複数のラインを編み込んでテーパー形状、つまり先に行くほど細くなっているラインです。

最近は編み込みのないラインでテーパー状の商品もあります。

- 重さがあるので投げやすくコントロール◎

- 木に引っかけてしまうとほつれることがある

- 長さ調節ができない

- 硬めで先調子の竿と相性◎

テーパーラインは自重があり初心者でも振り込みしやすいメリットがあります。

しかし、木に引っかけたりすると糸がほつれて使えなくなるデメリットもあります。

さらに、長さを調節できないので竿とラインの長さのバランスを考えて購入するようにしましょう。

柔らかい竿だと振り込みの時に竿先が暴れて投げづらくなるので、硬めで先調子を選ぶと良いです。

竿

テンカラ竿はラインとの相性も考えながら4つのポイントをチェックしながら選びましょう!

- 長さ

- 調子

- 重さ

- 仕舞寸法

では1つずつ見ていきます!

4つのポイント

「長さ」は3.6mが基本で川幅に合わせる。

- 源流域や小渓流 :2.7~3m

- 渓流域や開けた里川:3.3~3.6m

- 中流域または本流域:3.9~4.5m

竿の長さは釣り場の状況に合わせて使い分けます。

なぜなら、釣り場によって竿の振り込みやすさが変わってくるからです。

川幅の広い中流域や頭上が開けた渓流では、長い竿とラインを使って距離の離れたポイントまで毛バリを打ち込めます。

反対に、木が覆い茂った源流域または小渓流では毛バリを引っ掛けてしまわないように、短い竿とラインでピンポイントに打ち込みます。

このように、釣り場にあった竿選びができればストレスなく竿を振り込めますよ!

僕は川によって2.7mと3.6mを使い分けてるよ!

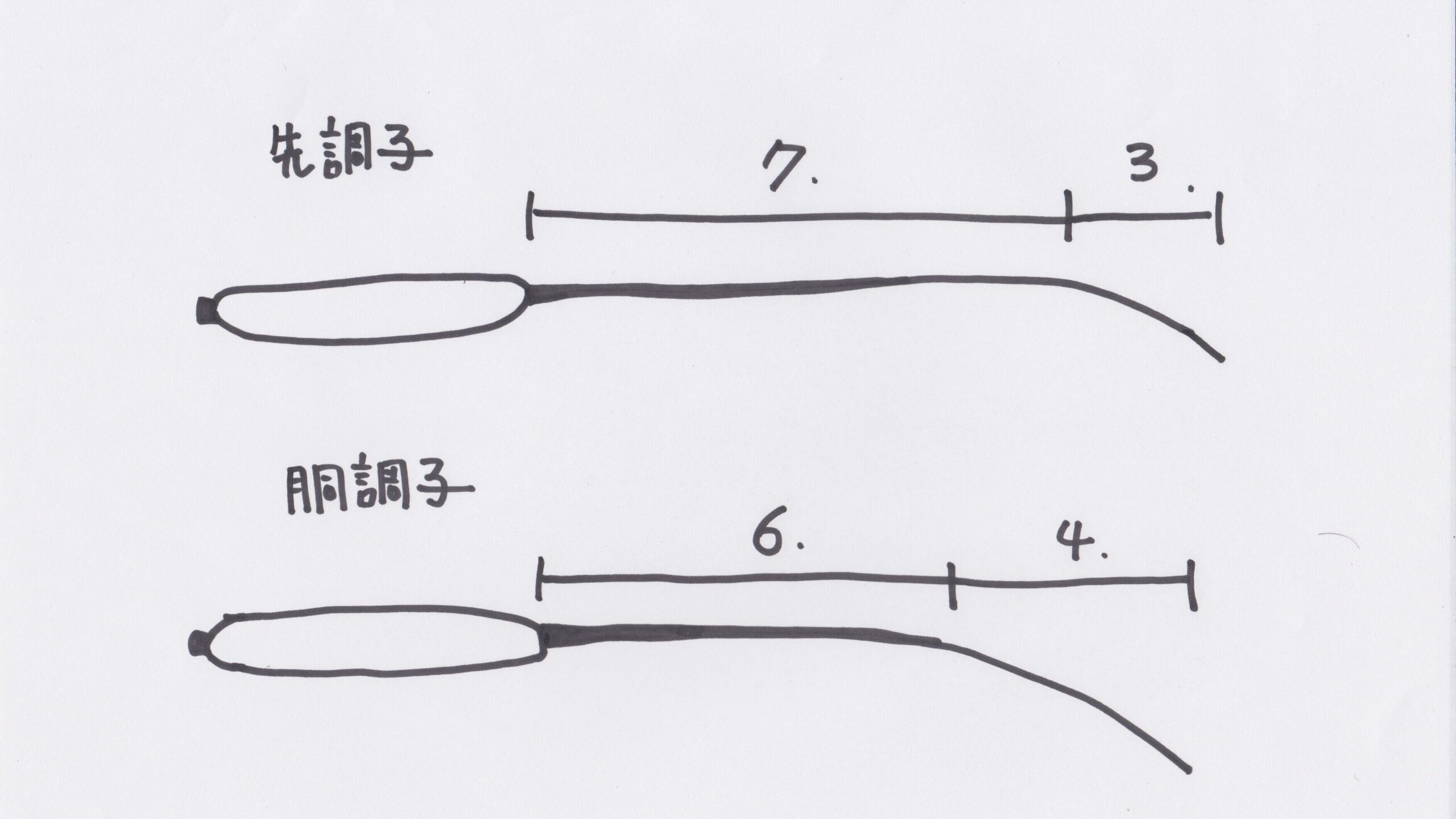

調子

調子とは竿の曲がり方をいいます。

竿を10等分した場合、曲がり始める部分の割合で調子を表します。

- 先調子=7:3調子

→硬め、コントロール重視

テーパーライン向け - 胴調子=6:4調子

→柔らかめ、飛距離重視

レベルライン向け

メーカーによってはレベルライン向けなのか

テーパーライン向けなのか表記されてる竿もあります。

調子が良くわからない竿の場合

レベルラインとテーパーライン

どちらも試して振りやすい方で始めるのもアリですよ!

重さ

竿はなるべく軽いものを選びましょう。

80g前後が平均的な重さで基準になります。

テンカラはとにかく何回も何回も竿を振ります。3秒に1回のペースが基本です。

ちょっとした重さが地味に腕に効いてくるので軽いほど疲れにくいです。

だからと言って、あまりにも軽いと耐久性の面でちょっと不安なところもあります。

特に安い竿で軽いものはちょっと・・・

仕舞い

カバンに挿したりバイクの積載を考えれば50センチ以下に抑えたいところですね。

まあ、大体の竿が50センチ前後なのでとくに問題はないかと思います。

ハリス

ハリスとはメインラインと毛バリを結ぶ細い釣り糸です。

材質

ハリスの素材はフロローカーボンとナイロンの二種類がありますが

まずはフロロカーボンを使いましょう。

- フロロカーボン

→ナイロンより沈む

擦れに強い

直進性がある - ナイロン

→フロロカーボンより浮く

伸びがありしなやか

劣化しやすい

基本はフロロで、毛バリをなるべく浮かしたい時にナイロンを使ってるよ!

太さ

テンカラで使うハリスの太さは0.8~1号が基本です。

まずは1号から始めてみましょう!

また、毛バリのサイズが10番以上で空気抵抗の大きい物は

1号以上にすると飛ばしやすくなります。

0.8号は約3lb(ポンド)1号は約4lbと覚えておこう!

長さ

ハリスの長さは約80cm〜1mが基本。

これは人によって様々なので、色々試して最適な長さを見つけてください。

ハリスは30mで1000円くらい。

僕は3lbの100mを買って仕掛け巻きに20mくらい巻き付けて使ってます!

こっちのほうが安く済むからね。

テンカラ毛バリ

テンカラ毛バリは3種類ある!

テンカラ毛バリはハックルと呼ばれる羽の向きで3種類に分けられます。

- 普通毛バリ

- 順毛バリ

- 逆さ毛バリ

普通毛バリ

針のアイ(ハリスを結ぶ輪っか)後ろや胴中央に垂直に羽が立っているシンプルな毛バリです。

特に誘いをかけることもなく、自然に流して溺れた虫を演出します。

順毛バリ

胴より45度程度立ち上がったハックルが特徴の毛バリです。

水流に対して優しくなびかせることで魚を誘います。

逆さ毛バリ

順毛バリとは逆に、針のアイに向かって立ち上がったハックルが特徴の毛バリです。

竿先を小刻みに動かし、ハックルを開いたり閉じたりさせて魚にアピールする事ができます。

基本は自然に流すけど

逆さ毛バリを使って積極的に誘いをかける人もいるよ!

ハリの大きさは#12が基本!

テンカラで使うハリの大きさは#12(12番)〜#14が一番多く使われます。

番手が大きくなる程ハリのサイズが小さくなります。

- 春先は小さく16番までOK

- 夏は大きく8番までOK

- ハリスは、大きい毛バリなら太く、小さい毛バリは細くすると投げやすい。

- 魚が食べてるエサの大きさに合わせる。

毛バリの色

春は黄色、夏は黒

渓流の魚たちの主食は昆虫です。

昆虫には水生昆虫と陸生昆虫に分ける事ができます。

水生昆虫を意識したのが黄色、陸生昆虫を意識したのが黒。

季節に応じて渓流魚たちが食べている虫の色に似せた毛バリをつかうのがポイントです。

- 春から初夏=黄色、クリームなど明るい系

→カゲロウ、ユスリカ、カワゲラなど - 夏=黒や茶色、緑など暗い系

→アリ、クモ、イモムシなど

テンカラ名人の中には色で釣果は変わらないと言う人もいるけどね。

管理釣り場の場合はカラーチェンジで魚の目先を変えれば釣果アップにつながるよ!

浮かぶ毛バリと沈む毛バリ

浮く毛鉤

テンカラ毛バリには浮く毛バリはありません。

なので、フライフィッシングで使われるドライフライと呼ばれる浮く毛バリを流用します。

- エルクヘアカディス

- パラシュート

浮く毛鉤は視認性がいいので初心者におすすめです。

また、浮く毛バリは魚の食いつく瞬間が目で楽しめるのでとてもエキサイティング!

勢いよく「パシャ!」と飛び出すこともあれば

静かに「スーっ」と毛バリを吸い込むこともあります。

沈む毛バリ

水温の低い3月や冬の管理釣り場など、魚の活性が低く川底に魚がいる時は

沈む毛バリの出番です。

フライフィッシングではニンフフライと呼ばれる沈めて使う毛バリがありますが

テンカラではビーズヘッドと呼ばれるオモリが付いた毛バリを巻いて使います。

沈む毛バリを使う時はハリスを長めにとって川底まで沈めやすくします。

また、毛バリに重さがあるので竿の振り込みタイミングを変えないとうまく飛びません。

ビーズヘッド毛バリはじっくり流して魚に気付かせよう!

使いこなすには経験が必要ですが、大きな武器になります!

カバンまたはベスト

道具の持ち運びはカバン派とベスト派に別れます。

重要なのは機動性で、道具の出し入れを素早くできればどちらでもOKです!

渓流型管理釣り場であっても足場は不安定ですし、ポイント移動はするので身軽さは重要です。

カバン

カバンは肩掛けタイプがおすすめです。

肩掛けタイプは体の前にカバンを持ってこれるので

道具の出し入れがしやすいです。

飲み物も入れておけばすぐに水分補給できます。

ポイントはランディングネットのぶら下げ方です。

カラビナを使ったりしてすぐに掴めるように工夫してみましょう!

ベスト

渓流釣りと言えばコレ!

「ベストがベスト。」なんて言いますからね・・・

最近はおしゃれなベストもあって選択肢が広がってますね。

生地の厚いものや夏用のメッシュタイプなど季節によって使い分けるのもありです。

小道具

最後に、釣りで必要な小道具をザザーっと紹介します。

ランディングネット

掛けた魚を確実にキャッチするためのネットです。

管理釣り場で持ち帰らずにリリース(川に戻す)する場合は必ず持っていきましょう。

渓流デビューをするならネットの開口部が30センチくらいで大丈夫です。

陸にずり上げてしまうと魚体が傷つきそこから雑菌が入り炎症する可能性があります。

魚に触る場合は必ず水で手を濡らし、なるべくネット越しに掴むようにして下さい。

ネットは魚体のダメージが少ないラバー素材もしくはラバーコーティングネットを推奨します。

ラバーコーティングネットについてはコチラのページを読んで見てください。

ランディングネットコード

いわゆるランディングネットの落下防止です。

渓流では枝などに引っ掛かってよく落とすのでこれがあれば安心です。

マグネットリリーサー

ランディングネットをベストやカバンのDカンにぶら下げるのに使います。

フォーセップ

針外しです。

初心者は針を飲み込まれやすいのでぜひ持っておきましょう。

ラジオペンチなどでも代用可能です。

ラインカッター

爪切り型のハサミです。

フックケース

毛バリを入れるケースです。

防水型のものが水の中に落としてしまっても中身が濡れずに安心です。

仕掛け巻き

決まった長さで切って巻いておけば、現地ですぐに取り出して使えます。

ラインストレーナー

レベルラインはクセがつきやすいので必ず伸ばしてから使いましょう。

素手だとちょっと痛いのでこれを使えば楽にクセをとることができます。

使い方はをストレーナーにラインを挟んで引っ張るだけです。

水温計

なくても問題ないですが、魚の活性の判断材料の一つとしてもっていくとよいです。

ピンオンリール

ラインカッターやラインストレーナーなど小物をぶら下げて、引っぱるとコードが伸びます。

おわりに

第1回はテンカラ道具についてざっくり解説してきました。

渓流では他にも装備が必要になってきますが

まずは釣り道具を揃えて管理釣り場で練習をしてみましょう!

その後から装備類を購入しても遅くはないと思います。

次回は管理釣り場でオススメの道具立てと僕が使ってる道具を紹介します!

コメント